生成AI、VR、モーションキャプチャーといった最新鋭の技術を駆使して制作された長編アニメーション映画「死が美しいなんて誰が言った」が国内外で話題を呼んでいる。

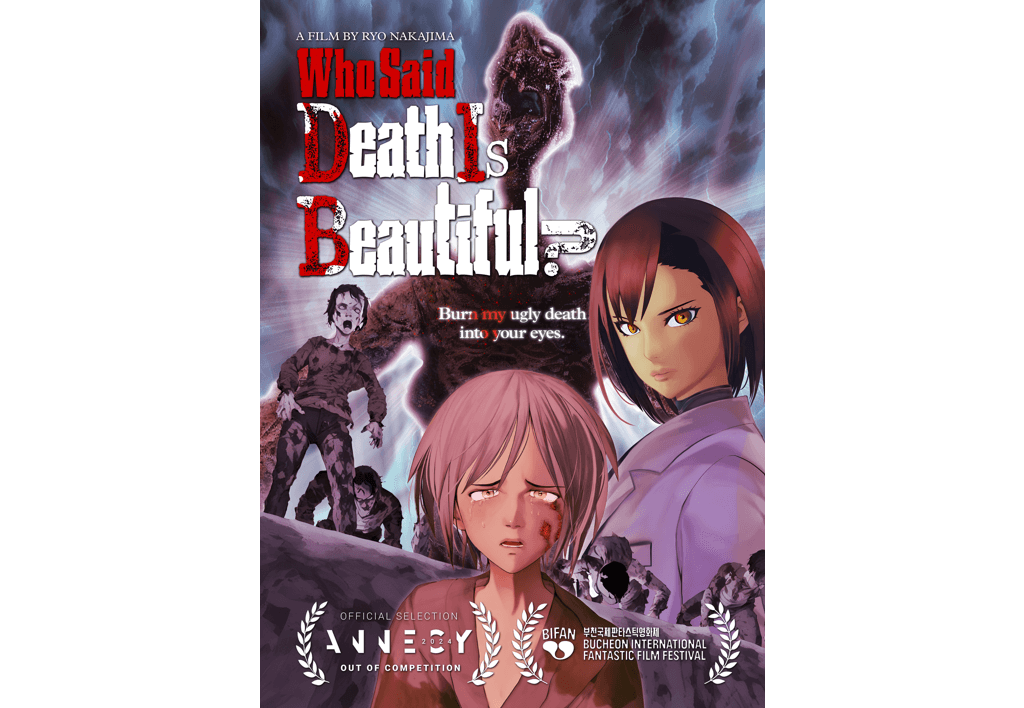

同作は2024年、フランスのアヌシー国際アニメーション映画祭Midnight Specials部門、韓国のプチョン国際ファンタスティック映画祭Metal Noir部門に入選し、オフィシャルセレクションとして上映され、賛否両論を巻き起こした。

本作のメインスタッフは5名。製作期間は準備を含めて8ヶ月。その限られたリソースの中で、どのような表現をしていくか、どう魅力的にしていくかを考えて試行錯誤していったのか。

本記事では、本作について作品の紹介を交えながらその画期的な制作過程を深掘り、解説していく。

革新的な技術の融合

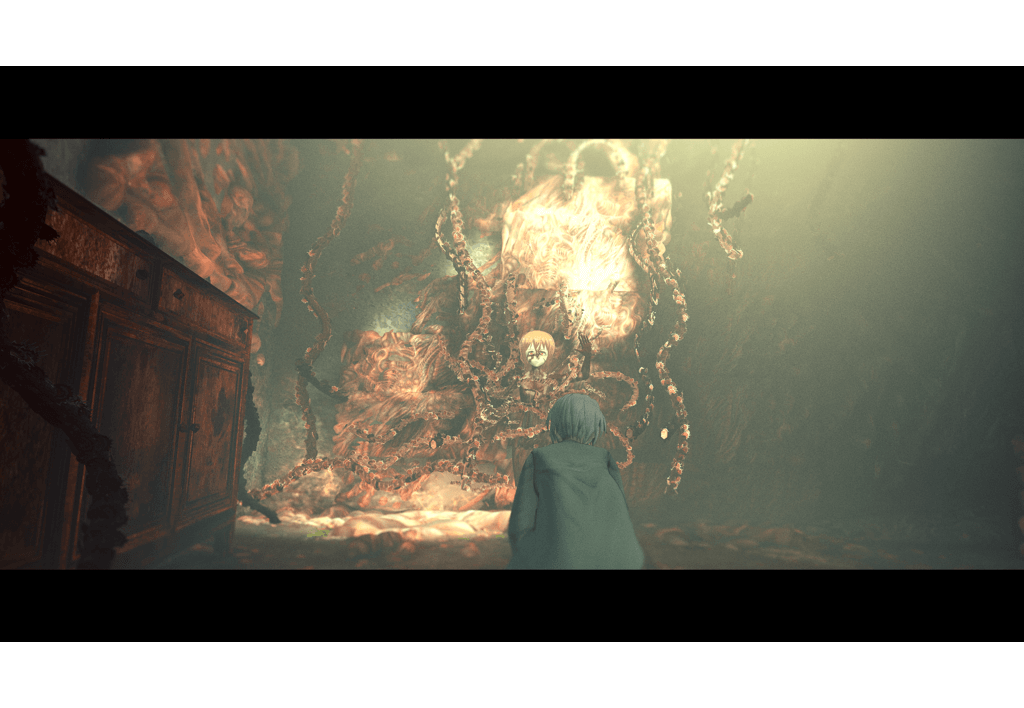

「死が美しいなんて誰が言った」は、画像生成AI「Stable Diffusion」を全編に使用した世界初の長編3DCGアニメーション作品である。画像生成AIについては日々議論が交わされ続けており、まだまだ賛否両論がある中、この画期的な試みは、映像制作の未来を見据えた取り組みとして高く評価されている。本作ではStable Diffusionによる画風変換技術を駆使し、3D映像に手書きの”質感”や唇などの”柔らかさ”を追加することで、ビジュアルのクオリティを向上させた。そして、何より観客に感情が大きく伝わるキャラクターの”目”に注意して、作業が行われた。

さらに、モーションキャプチャーやゲームエンジン「Unity」を組み合わせ、アニメーション工程とレンダリングコストを落とすことで、少人数での制作を可能にし、従来の映像制作の常識を覆した。モーションキャプチャーを用いたことで、少ない工程で自然な動きを取り入れられる点も重要だ。さらに、モーションキャプチャーを担当したアクターのアドリブが実に人間らしさを与え、無機質になりがちな3Dモデルの不自然さを払拭し、作品の魅力を作り出している。

『撮影方法』も画期的だ。用いられたのはVR技術。VR空間でカメラマンが”iPad”を用いてカメラアングルを作り、ライトもVRの中に設置して、ライティングも同時に試行錯誤された。

従来のアニメーションの制作工程であれば、完成まで様々な時間と人件費がを必要とするところを、VR技術を用いることで一気に完成映像まで制作された。この撮影方法は、実写のスタイルに限りなく近く、実写の映像を多く手がけてきた監督の中島良氏ならではの手法だろう。

制作の裏側

中島良監督は、『Stable Diffusion』の繊細な表現力に着目し、キャラクターに命を吹き込むために『image-to-image(img2img)』機能を駆使した。画像生成AIを使用する上での課題として、画像の一貫性の維持や特定のキャラクターへの適用の難しさがある。中島監督は幾度となく試行錯誤を行い、これらを克服し、映像に深みを加えることに成功している。

また、前項でも触れたとおり、本映画の制作にはゲームエンジンUnityが用いられている。実際にどのように活用されているかというと、カメラ用のiPadとUnityのシーンビューをトラッキングし、カメラマンの視点が動けば、Unity内のカメラアングルも動く仕組みだ。視点のみならず、ズームイン・アウトの変更などに加え、空間の角度変更も簡単操作で実現、これにより狭い室内でも多角的な撮影が可能になった。

このように、AIやUnityなど各最新の技術を組み合わせることで、自由度の高い撮影の実現のみならず、工数やコスト削減に大きく寄与している。

本作のストーリーと世界観

「死が美しいなんて誰が言った」は、その革新的な制作手法だけでなく、作品としての完成度も高く評価されている。

本作のあらすじは、治療能な感染者たちは政府によって隔離された病院の中で懸命に生きていた感染者の詩人レイと妹のユウナ。そして二人を看る医師リカ。そんな中、病院にゾンビが襲来し、彼らは外の世界へ安全な土地での治療を目指すが、外の世界もウイルスが蔓延し想像を絶する異形の町と化していた。というあらすじだ。

本作の原案は、故広津里香氏という詩人が書いた詩集。コロナ禍を体験した今、その詩集に宿る世界への憤りや生と死に対する感情とその精神性を描こうと思い、今回アニメーション映画として中島良氏が蘇らせた。

本作の熾烈なストーリーと共に、声優陣の熱演も作品の魅力を高めている要素だ。リカを演じる中村ゆりかさんやユウナを演じる真山りかさんの演技は、映像に生命感を吹き込み、キャラクターの感情を観客に強く訴えかける。

広がる表現の可能性

AIを活用したクリエイトという点で、「ケンガン」シリーズの作画担当だろめおん氏がモブや背景の描く為に、生成AIを取り入れている事を公表し、話題になった。

そして、本作ではAIやVR、モーションキャプチャ技術を活用した映像制作の可能性を示されたことで、今後多くの制作者がこの手法に挑戦することが予想される。昔から自主製作アニメや映画という文化はあるが、お金や時間を理由に多くの人が苦労してきた。しかし、今作のノウハウにより、今まで以上に幅広く面白い映像や表現が多くの人々から生まれることだろう。

まとめ

「死が美しいなんて誰が言った」は、数々の最先端技術と芸術性の融合により、映像表現の新たな可能性を切り拓いた作品である。この革新的な制作手法は、今後の映像制作のあり方に大きな影響を与えることが容易に想像できる。

現在、中島氏は、本作からより一歩進み、生成AIによる変換技術で実写映像からアニメーションを制作することや実写のVFX制作を効率化するというプロジェクトに挑戦をしている。生身の動きならではの実在感とアニメーションのカジュアルさが交じり合い、クリエイティブとしても作品としても全く新しい作品が生まれることは間違いない。

「死が美しいなんて誰が言った」HP:https://shibi.mocap.co.jp

制作方法解説動画:https://youtu.be/mLjYbW5Dp7Q

監督 中島良氏のXアカウント:https://x.com/ryo_nakajima